|

France  Le président Sarkozy et le patron «socialiste» du FMI, D. Strauss-Kahn: les cadeaux fiscaux de la droite, mais aussi ceux de «la gauche»... aux plus fortunés et aux plus grandes entreprises.

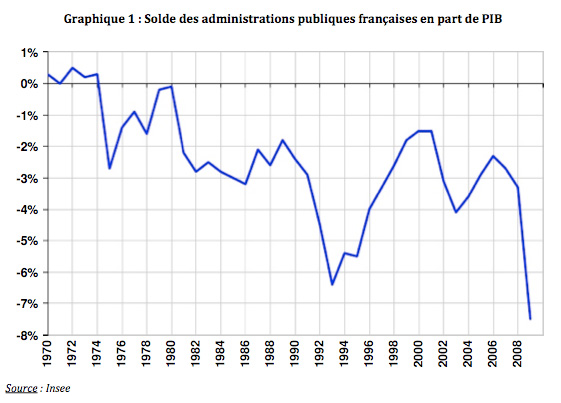

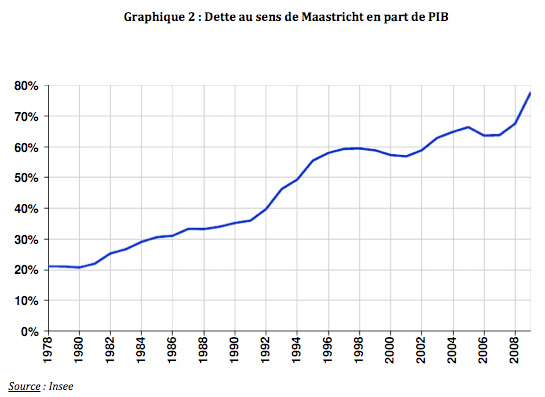

Les cadeaux fiscaux qui ont ruiné la France Laurent Mauduit * Un tour de bonneteau. Sinon une arnaque !... Les termes peuvent sembler outranciers, sinon populistes. Et pourtant, ils viennent immanquablement à l'esprit. Car depuis de longs mois, Nicolas Sarkozy et, derrière lui, tout le gouvernement s'appliquent à convaincre l'opinion que les mesures d'économies drastiques qui se profilent dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011 sont l'inévitable contrepartie de la crise économique. Mais en réalité, si les finances publiques françaises sont en si piteux état, c'est d'abord parce qu'elles ont été ruinées par la politique de baisse des impôts conduite depuis dix ans. C'est ce qu'établissent très clairement trois rapports publics publiés ces derniers mois: sans cette avalanche de cadeaux fiscaux au profit des plus riches, les moins favorisés ne seraient pas aujourd'hui menacés par ce plan d'austérité. En bref, la crise a bon dos. Car si la France n'avait pas participé à cette course effrénée au moins-disant fiscal, elle aurait certes été prise dans les turbulences de cette crise sans précédent, mais ses finances publiques auraient été largement assez prospères pour traverser cette tempête. Ce constat iconoclaste est passé pour l'heure presque inaperçu parce qu'il ne figure pas en introduction ni en conclusion de l'un ou l'autre de ces trois rapports publics. Il transparaît juste au détour de certaines pages. Mais les indications données et les chiffres cités sont si éloquents qu'ils retiennent l'attention: sans cette course folle aux baisses d'impôts, qui s'est accélérée au cours de ces dix dernières années, la France serait dans une situation financière tout à fait confortable, même à la sortie de cette crise économique historique. Compte tenu de ses auteurs, qui sont Jean-Philippe Cotis, l'actuel directeur général de l'Insee [Institut national de la statistique et des étudees économiques], et son prédécesseur, Paul Champsaur, le premier de ces documents est au-dessus de tout soupçon. Il s'agit du «Rapport sur la situation des finances publiques» qui a été rendu public le 20 mai 2010, en ouverture de la Conférence sur les déficits qui s'est tenue à l'Elysée […]. A l'époque, déjà, le chef de l'Etat et le premier ministre tendaient à accréditer l'idée auprès de l'opinion que la France vivait au-dessus de ses moyens et que des coupes claires dans les dépenses de l'Etat étaient une priorité absolue de la politique économique. Dans le même mouvement, le chef de l'Etat a mille fois répété qu'il ne fallait pas compter sur lui pour relever les impôts. En clair, voici l'alpha et l'oméga de la politique économique sarkozyste: taillons dans les dépenses de l'Etat, et même à la hache s'il le faut, mais ne remettons pas en cause les baisses d'impôts! Les deux graphiques ci-dessous l’illustrent.

Or, ce rapport, au détour d'une démonstration, pointe une réalité dont le gouvernement ne parle jamais: si les finances publiques sont délabrées, c'est effectivement du fait d'abord des baisses d'impôt. C'est dit rapidement (à la page 13 du document), mais c'est dit clairement: «Depuis 1999, l'ensemble des mesures nouvelles prises en matière de prélèvements obligatoires ont ainsi réduit les recettes publiques de près de 3 points de PIB: une première fois entre 1999 et 2002; une deuxième fois entre 2006 et 2008. Si la législation était restée celle de 1999, le taux de prélèvements obligatoires serait passé de 44,3 % en 1999 à 45,3 % en 2008. En pratique, après réduction des prélèvements, ce taux a été ramené à 42,5 %. À titre d'illustration, en l'absence de baisses de prélèvements, la dette publique serait environ 20 points de PIB plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'est en réalité générant ainsi une économie annuelle de charges d'intérêt de 0,5 point de PIB.» Une perte de recettes de près de 120 mrds en dix ans Le rapport n'en dit pas plus... Mais le chiffre, qui n'est jamais cité par un ministre ou un membre de la majorité, laisse pantois: la dette publique serait donc de 20 points de PIB inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui sans ces baisses d'impôts décidées depuis dix ans. Le chiffre mérite un temps de réflexion. Vingt points de PIB en moins! Autrement dit – et ce sont des experts qui travaillent pour le gouvernement qui le suggèrent –, la France, malgré la crise, serait presque encore en conformité avec les sacro-saints critères de Maastricht si ces baisses d'impôts n'étaient pas intervenues, et notamment le critère européen qui fait obligation à ce que la dette d'un Etat ne dépasse pas 60% de sa richesse nationale. Concrètement, sans ces baisses d'impôts, la France aurait certes crevé ce plafond, mais dans des proportions raisonnables. Juste un chouïa... Parlons clair! Lorsque nous avons relevé cette évaluation des baisses d'impôts conduites durant ces dix dernières années dans le rapport Cotis-Champsaur, nous sommes restés sur notre faim. Car, à plusieurs reprises, dans des analyses pour Mediapart, nous avions nous-mêmes tenté de donner la mesure de cette course au moins d'impôts, avec sa contrepartie, l'Etat-pauvre. Mais comment donner une évaluation fiable des baisses décidées année après année? Selon quels critères? Pour une fois qu'une évaluation académique était fournie, digne de foi, nous l'avons donc accueillie avec plaisir. Tout en regrettant que le même rapport ne s'y attarde pas plus longuement. Et parvienne même à conclure à l'inverse que l'absolue priorité était de poursuivre dans la voie de la réduction de la dépense publique. En clair, dans la voie de l'austérité. Mais visiblement ce premier rapport public a levé un tabou. Car, dans la foulée, un autre a été publié, en prévision du traditionnel Débat d'orientation budgétaire (DOB) qui s'est tenu le 6 juillet 2010 dernier à l'Assemblée nationale. Portant la signature de Gille Carrez, le rapporteur général (UMP) de l'Assemblée nationale, ce document présente lui aussi toutes les garanties de sérieux. Issu de la droite, l'expert est respecté dans son camp, mais tout autant à gauche. Or, ce deuxième «Rapport d'information» […] reprend, en le détaillant longuement, ce constat juste évoqué dans le premier rapport. Un constat qui met en évidence l'extrême danger qu'a fait courir aux finances publiques cette course au moins d'impôts. Au total, ce rapport fait ainsi ce constat (à la page 7): «Entre 2000 et 2009, le budget général de l'Etat aurait perdu entre 101,2 – 5,3 % de PIB – et 119,3 milliards d'euros – 6,2 % de PIB – de recettes fiscales, environ les deux tiers étant dus au coût net des mesures nouvelles – les «baisses d'impôts» – et le tiers restant à des transferts de recettes aux autres administrations publiques – sécurité sociale et collectivités territoriales principalement.» 77,7 milliards de baisse d'impôts Cette évaluation, qui recoupe celle du rapport Cotis-Champsaur, vient confirmer ce que personne ne veut aujourd'hui admettre: la France serait, malgré la crise, presque dans les clous de Maastricht, ou peut-être même totalement, si ces baisses d'impôts inconsidérées n'étaient pas intervenues. Les chiffres sont là, incontestables! L'objectif du programme français de stabilité, transmis à Bruxelles, est de réduire les déficits publics de –8% du produit intérieur brut (PIB) en 2010 à –6% en 2011, puis –4,6% en 2012 et enfin –3% en 2013. Or, selon le rapport Carrez, sans les baisses d'impôts, les déficits publics de 2010 seraient seulement de... 1,8%! Respectant ses engagements européens, la France ferait figure de bon élève de la zone euro et n'aurait pas à envisager un plan d'austérité. Mais l'intérêt de ce rapport écrit (avec un indéniable courage pour un membre de la majorité UMP) par Gilles Carrez, c'est qu'il s'applique aussi à évaluer qui ont été les principaux bénéficiaires de ces 77,7 milliards d'euros de baisses d'impôts depuis dix ans. Et là encore, la réponse est très éclairante.[…] Le rapport écrit: «La moitié des allègements fiscaux décidés entre 2000 et 2009 ont concerné l'impôt sur le revenu. Le manque à gagner en 2009 sur le produit de cet impôt s'établit en effet à environ 2% de PIB, contre 0,6% de PIB pour la TVA et 0,5% de PIB pour l'Impôt sur les sociétés (IS).» […] Le rapport relève ainsi que de 2000 à 2009 le montant total des baisses de l'impôt sur le revenu a atteint de 32,9 à 41,6 milliards d'euros. Cette indication est évidemment majeure. Car comme ne sont assujettis à l'impôt sur le revenu que les 50% des contribuables les plus fortunés, cela veut donc dire que l'essentiel des baisses d'impôts (41,6 milliards d'euros sur 77,7 milliards d'euros) a profité à ces ménages les plus favorisés sous la forme de baisses de l'impôt sur le revenu. Ces baisses d'impôts ont donc été très inégalitaires. Le constat est même encore plus marqué que cela puisque, à ces baisses, il faut encore ajouter celles décidées en 2007 par Nicolas Sarkozy, portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le bouclier fiscal ou encore les droits de successions. Dans ces cas, ce sont même les plus grandes fortunes qui sont sorties gagnantes de cette irresponsable politique fiscale. L'enquête conduite par Mediapart sur les impôts versés par Liliane Bettancourt vient illustrer cette tendance: la milliardaire est en effet soumise à une imposition équivalente à seulement 20% de ses revenus (avant restitution du bouclier fiscal) et à 0,17% de son patrimoine. Ce qui est vraiment dérisoire au regard des taux marginaux d'imposition que la droite fait mine de juger souvent écrasants, et qui culminent à 40% pour l'impôt sur le revenu et à 1,8% pour l'impôt sur la fortune. Mais la liste des bénéficiaires des baisses d'impôts ne s'arrête pas là. Il faut encore ajouter les entreprises qui, sous la forme d'allègements divers de l'impôt sur les sociétés, ont bénéficié de presque 10 milliards d'euros (9,8 milliards d'euros pour être précis) de baisses, par des biais multiples, qu'il s'agisse du crédit d'impôt recherche, du prêt à taux zéro ou encore de la taxation à taux réduit des plus-values à long terme de titres de participations. Et puis à toutes ces baisses, il faut encore ajouter celles qui ont profité à la TVA, dont la plus stupide et la plus coûteuse, celle qui a profité aux restaurateurs pour un coût de seulement 1,25 milliard d'euros en 2009, mais de 3 milliards en année pleine. Les graves inégalités face à l'impôt sur les sociétés En bref, depuis dix ans, les ménages les plus riches ont été les plus choyés. Et aussi les entreprises. Mais pas n'importe quelles entreprises. Car un troisième rapport permet d'achever notre tableau consternant des baisses d'impôts en relevant que les entreprises fiscalement les mieux dorlotées ont été celles qui en avaient sans doute le moins besoin: les plus grandes entreprises, celles du CAC 40. Et pendant ce temps-là, les plus petites entreprises, elles, ont payé leurs impôts plein pot. En clair, dans ce domaine-là aussi, les cadeaux fiscaux ont été distribués de manière gravement inégalitaire, avec un bonus pour les gros contribuables et un malus pour les petits. Etabli en octobre 2009 par le Conseil des prélèvements obligatoires, un organisme adossé à la Cour des comptes dont les avis sont difficilement contestables, ce troisième rapport […] a pour objet «les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée». Première indication fournie par le rapport (à la page 43): on y apprend que l'impôt sur les sociétés pèse effectivement très différemment sur les entreprises selon leur taille. Ainsi, pour l'année 2007, sur les 1,1 million d'entreprises de moins de 250 salariés assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS), pas loin de la moitié, soit 523’000 de ces entreprises, ont effectivement versé une contribution d'IS pour un montant brut total de 29,3 milliards d'euros. Et dans le même temps, sur les 12’100 entreprises de plus de 2000 salariés assujetties à l'IS, seules près de 4% d'entre elles, soit environ 500 entreprises ont effectivement versé une contribution d'IS pour un montant brut total de seulement... 19,4 milliards d'euros. Chiffres accablants et trop peu connus: en France, ce sont les petites entreprises et non les grandes qui paient l'essentiel de l'impôt sur les sociétés. Deuxième indication fournie par le rapport (à la page 78): on y apprend que les mesures d'abattements et d'exonérations (ce que les experts appellent les dépenses fiscales, ou si l'on préfère les « niches ») au profit des entreprises «se sont multipliées ces dernières années». Ainsi, pour 2009, le total des niches fiscales est évalué à 69,1 milliards d'euros; et, sur ce montant, 29,5 milliards d'euros profitent aux entreprises sous forme de fiscalité dérogatoire. Or, ce sont à l'évidence les très grandes entreprises qui ont su capter le mieux ces baisses d'impôt, en mettant en œuvre des pratiques très sophistiquées dites d'optimisation fiscale. Le résultat (détaillé aux pages 158 à 160 du rapport) est accablant: les grandes entreprises ne paient effectivement que très peu d'impôt alors que les petites paient en proportion nettement plus qu'elles. Pour en faire la démonstration, le rapport s'applique à calculer ce qu'il appelle le taux implicite d'imposition: il s'agit des recettes de l'impôt sur les sociétés rapportées à l'excédent net d'exploitation (ENE). Le calcul réserve une première surprise: alors que le patronat français, emmené par le Medef, ne cesse de déplorer des taux d'imposition exorbitant pesant sur les entreprises, beaucoup plus forts qu'à l'étranger, avec notamment un taux de l'IS qui est de 33,3%, le document établit qu'en pratique, compte tenu de ces niches multiples et ces pratiques d'optimisation, les entreprises paient beaucoup moins. «Le taux implicite d'imposition des entreprises françaises est en moyenne de près de 18%, soit un niveau notablement inférieur au taux facial affiché (–16 points)», lit-on ainsi dans le rapport. Un taux d'imposition de 13% pour les grandes entreprises Mais ce 18% n'est qu'une moyenne. Car, en réalité, le taux implicite d'imposition grimpe jusqu'à 30% pour les entreprises de moins de dix salariés et s'effondre ensuite pour n'atteindre plus que 13% pour les entreprises de plus de 2000 salariés. Ce contraste entre les petites et les grandes entreprises est d'autant plus invraisemblable que, officiellement, les grandes entreprises sont toutes taxées à 33%, alors que nombre de petites entreprises bénéficient d'un taux dérogatoire de 15%. Chiffres révoltants! Il en va de la fiscalité des entreprises comme il en va de la fiscalité sur les ménages: selon que vous serez puissants ou misérables... Cette cascade de statistiques constituent donc un grave réquisitoire contre la politique économique suivie par Nicolas Sarkozy. Car du même coup, on comprend mieux le tour de passe-passe qui se prépare dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, et les deux projets de loi suivants. Car pour ces trois exercices budgétaires, le gouvernement a indiqué qu'il mettrait un œuvre un plan de stabilisation de 100 milliards d'euros, dont 45 milliards d'euros d'économies budgétaires. On sait aussi que les dépenses sociales de l'Etat pour les Français les plus fragiles, comme le Revenu de solidarité active (RSA), l'Allocation adulte handicapé ou l'allocation logement, seront les premières visées par ce plan d'austérité. Face à ces chiffres fournis par ces trois rapports, cette politique de rigueur apparaît donc marquée d'une spectaculaire injustice. Car si ces cadeaux fiscaux n'avaient pas été distribués aux ménages les plus fortunés, si les grandes entreprises payaient l'impôt sur les sociétés au taux normal, ce tour de vis ne serait pas nécessaire. C'est même plus grave que cela. Car au total, sur cette période de dix ans, c'est effectivement un formidable tour de bonneteau qui aura été organisé. Les gros contribuables (ménages et entreprises) auront profité d'allègements, qui sont à l'origine du plan d'austérité que les foyers modestes vont devoir maintenant supporter. En bref, la politique économique a organisé sur cette décennie un gigantesque transferts de revenus, au profit des plus fortunés, au détriment des plus modestes. Il faut donc dire les choses comme elles sont: une politique de classes! Très sévère pour Nicolas Sarkozy, qui a accentué les effets les plus néfastes de ce tour de passe-passe, avec comme mesure phare son célèbre bouclier fiscal, et qui pilote désormais le plan d'austérité, ce constat concerne aussi la gauche. Car dans ce bilan des baisses d'impôts conduites depuis dix ans, elle a aussi sa part de responsabilité. Car si les impôts ont au total baissé de 77,7 milliards d'euros au cours des années 2000-2009, les baisses s'élèvent à presque 26 milliards d'euros pour les seuls trois premiers exercices, ceux des années 2000-2002, comme le relève le rapport de Gilles Carrez. En clair, Lionel Jospin, épaulé par son ministre des finances, Laurent Fabius, ont les premiers enclenché cette très inégalitaire mécanique, notamment en organisant une baisse massive de l'impôt sur le revenu, l'impôt citoyen par excellence. Certes, depuis, les socialistes ont fait amende honorable. Ils préconisent ouvertement une «révolution fiscale» et souhaitent refonder un véritable impôt général sur tous les revenus, renouant avec la progressivité qui a été si rudement mise à mal ces dernières années. Si d'aventure la gauche revient au pouvoir, honorera-t-elle cet engagement? Ce ne serait que justice car depuis une décennie entière – ces rapports officiels l'attestent – c'est la plus détestable des politiques fiscales qui a été conduite, résumée par un adage bien connu des experts en impôts: «Pourquoi faire payer les riches! Faisons payer les pauvres, ils sont beaucoup plus nombreux...» * Laurent Mauduit – auteur entre autres de Petits conseils (Stocks, 2007), ouvrage consacré à Alain Minc, un ami et conseiller de Nicolas Sarkozy – a écrit cet article pour l’excellent site Mediapart, auquel nos lectrices et lecteurs pourraient s’abonner. (26 juillet 2010) case postale 120, 1000 Lausanne 20 |